こんにちは、SAKIです。

全国的に気温がぐっと涼しくなってきて、秋を肌で感じる今日この頃です。

そして来月10月1日には、「中秋の名月」が楽しめますね。

中秋の名月といったら「お月見」。この日は夜空に輝く月を愛で、秋の風情を楽しみながら、心静かなひと時を過ごしたいものです。

実際に満月になるのは翌日の2日で、中秋の名月の日とは1日ずれていますが、1日もほぼ満月に近い姿が拝めます。

例年であれば、日本各地でお月見に合わせたイベントが開催されるところですが、今年は新型コロナの影響もあって、自粛ムードは避けられないのが残念。

でも、外に出て夜空を見上げて月を愛でる。ただそれだけでも、気持ちが明るくなりそうな気がします。

お月見団子のはじまりと由来

「中秋の名月」は、他にも「十五夜」「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれていて、日本では古来から旧暦の8月15日にお供え物をしてお月見をする風習があります(今年2020年は10月1日が旧暦の8月15日にあたるわけです)。

「中秋の名月」は、他にも「十五夜」「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれていて、日本では古来から旧暦の8月15日にお供え物をしてお月見をする風習があります(今年2020年は10月1日が旧暦の8月15日にあたるわけです)。

お供え物と聞いて私がイメージするのは、「三方」と呼ばれる台のついた盆に、白いお団子がピラミッド状に積まれ、横ではススキがそよいでいるという風景です。

みなさんはいかがですか? 実際は、地方によってお供え物の内容が若干異なってくるみたいですね。

このお供え物、お月見にとってどんな意味を持っているのか、その歴史とあわせてちょっと調べてみました。

満月に芋や豆の収穫を感謝

日本でお月見の習慣が始まったのは平安時代で、主に貴族社会の間に広がったと言われています。

もともとは中国の祭事が日本に入ってきたそうですが、そういえば、中国には有名なお菓子「月餅(げっぺい)」がありますよね。唐の時代から、中秋節の時には月を愛でながらこのお菓子を食べる風習があったそうです。

日本で、この名月の夜に団子がお供えされるようになったのはなぜでしょうか。

調べてみると、もともと月見にあわせて供えられていたのは芋類や豆類でした。この時期がちょうどそれらの収穫時期にあたることから、月に収穫を感謝して里芋を供える風習があり、それが「芋名月」とも呼ばれる由縁となっています。

その後、米粉を使った団子が里芋に代わって供えられるようになったそうです。

江戸時代には、団子の他に柿・ブドウ・栗・枝豆・里芋の衣かつぎ(里芋を蒸した料理)を三方にうずたかく盛り付け、ひとり15個の団子を餡と一緒に食べたという記録が残っています。

地方によって異なるお月見だんご

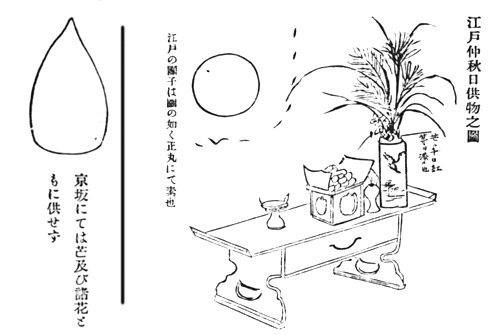

江戸時代後期の三都(江戸・京都・大阪)の風俗、事物が書かれた文献『守貞漫稿』の中には、お月見の際のお供え物について次のように記載されています。

この日は三都ともに団子を供える習慣があるが、江戸と京阪では少しだけ違うところがある。江戸では三方に団子を盛り、必ず花瓶に芒(ススキ)をさして供えるのだが、京都・大阪では、団子を盛るのは江戸と似ているが、その団子の形を小芋のような形に先を尖らしている。しかも、豆粉に砂糖を加えて衣とし、また醤油で煮た小芋とともに三方に盛る。また、江戸と違い、芒や花は供えない。

※上記内容は、本文から一部抜粋し、古文書には素人の私が現代語訳したもの。

関西のほうでは今でも芋型の団子のまわりに餡が巻いてあるものが売られているし、名古屋のお月見団子は里芋型でしかもピンク・茶・白の三色。沖縄では、おはぎのようなお餅に蒸した小豆がまぶしてある「ふちゃぎ」と呼ばれるものを食べるそう。

関西の月見だんご

名古屋の月見だんご

沖縄の月見だんご「ふちゃぎ」

お月見団子だけでも、日本各地で独自の食文化が反映されているのが面白いですね。

江戸スタイルのお月見団子なら、上新粉とお湯があれば簡単に作れる(好みで砂糖や塩を加えるのも可)ので、古来の慣習に則ったお月見を楽しみたい方は、ぜひご家庭でも作ってみてはいかがでしょうか。

おわりに〜今年は数年に1度のブルームーンも

9月26日現在、私の住む東京の10月1日の天気予報は「曇り時々晴れ」です。秋の天気は変わりやすいとはいうものの、晴れ間があれば、満月(正確には、ほぼ満月)を拝める可能性は十分にありそうです。

ところで、2020年10月は満月が2日と31日の2度、見られるのはご存知ですか?

2度目の満月はブルームーンと言われ、数年に1度しか見られないレアな事象なんです。

というのも、月の満ち欠けの周期はおよそ29.5日と言われているので、満月になるのは基本、月に1回だけ。それが10月には2日と31日の2回あるというわけです。

月に2回満月がくるのは実は結構珍しくて、今年を見逃すと次は2023年の8月31日になります。

というわけで、ブルームーンを見ると「幸運を引き寄せる」らしいので、今年10月は中秋の名月に加えて、31日のブルームーンも必見です。

両日ともに、晴れるといいですよね。では、また〜!